Connues depuis le 18e, les lampes réverbères sont des lanternes munies d’un réservoir à huile et d’une mèche de coton. L’intérieur de ces lanternes est recouvert de petits miroirs qui réverbèrent la flamme.

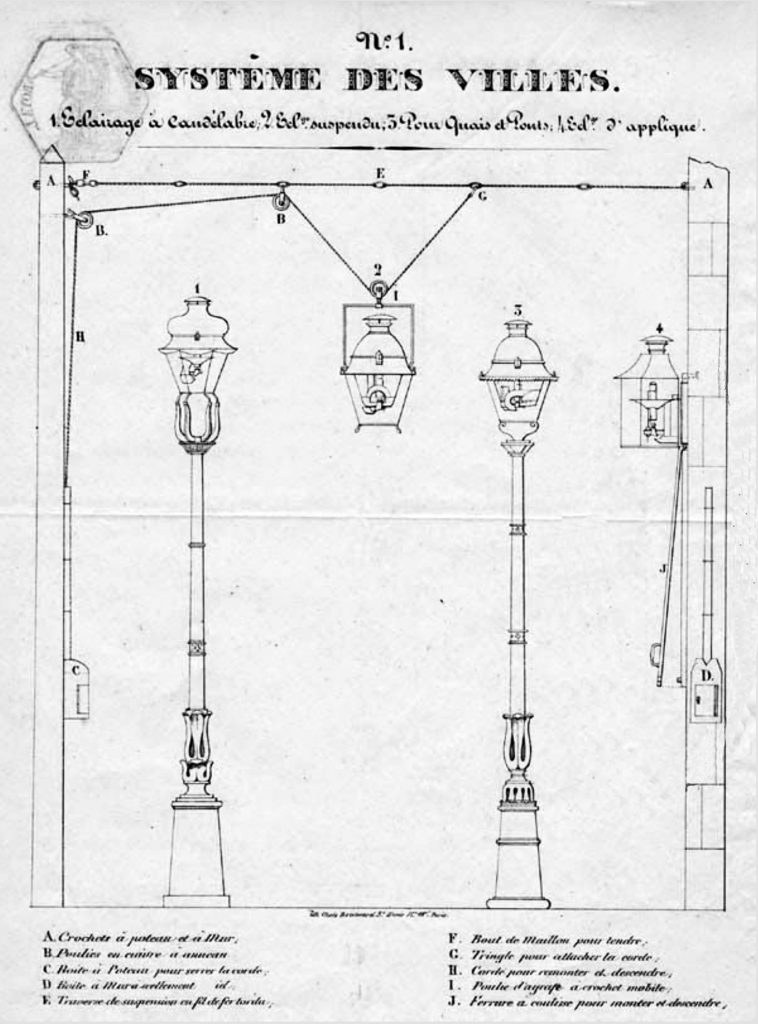

Pour des raisons budgétaires, le premier réverbère n’est installé à Semur qu’en mars 1809 (suspendu au centre de la rue Notre-Dame) : il comportait un petit treuil placé dans un boitier métallique encastré dans le mur et fermé par une porte que seul pouvait ouvrir le préposé. Ce treuil permettait de descendre la lanterne pour remplir le réservoir, changer la mèche ou nettoyer les verres de la suie qui s’y déposait.

Il subsiste aujourd’hui sept vestiges de ces lampes à Semur, tous dans l’ancienne ville. En levant les yeux vous pouvez voir la poulie, encore en place. La porte du treuil a été restaurée par Les Amis de Semur.

Un tube métallique montait le long du mur afin de protéger la corde de traction et éviter que des mauvais plaisants ne la coupassent.La première installation est encore visible sur le mur nord de la Collégiale. D’autres réverbères (nombre non trouvé) seront progressivement installés dans Semur intra-muros aux points stratégiques (carrefour, milieu de rue…), puis, à partir de 1865, dans les quartiers périphériques, notamment les “chaumes”. Mais ce système est peu performant, lourd à gérer… Après moult études, tergiversations et conseils municipaux : en 1880, Semur adopte l’éclairage au gaz et installe environ 120 “becs de gaz”… avant de passer définitivement à l’électricité, en 1892, l’énergie étant produite par l’usine hydroélectrique du Foulon, sur l’Armançon.

Aujourd’hui, un siècle et demi à deux siècles plus tard, après tous les avatars subis par les constructions semuroises qui existaient au 19e siècle : destructions, ravalements, transformations des commerces, il ne reste que bien peu de traces significatives des réverbères à huile :

- 2 “trous” sans matériel, porte Guillier et 1 rue de la Fontaignotte

- 2 boitiers rouillés, abimés, rue Buffon, rue du Fourneau, rue de la Liberté

- L’originel, sur la Collégiale, en bon état, mais manque sa petite porte

- Le plus beau spécimen est 16 rue de la Fontaignotte, complet, avec sa poulie.

Equipped with an oil reservoir and a cotton wick, it gave more sparkle than the traditional candle…The first street lamp was installed in Semur in March 1809, in the middle of rue Notre-Dame: it consisted of a small winch placed in a metal box, closed by a door that only the attendant could open, and which allowed to descend the lantern to fill the tank, change the wick or clean the glasses from the soot that was deposited there; a metal tube rose along the wall to protect the chain, for example to prevent jokers from cutting it.